Avant le chemin de fer on voyageait, à pied, à cheval, en voiture publique, en vinaigrette (voiture à 2 roues pour une seule personne tiré par un homme et poussé par une femme ou un enfant), en chaise à porteur encore en activité.

Le carnet du CFC

Petite histoire de la ligne de Paris à Saint Germain-en-Laye - 1/3

MAD

| Sommaire : |

![]() Les balbutiements

Les balbutiements

Avant le chemin de fer on voyageait, à pied, à cheval, en

voiture publique, en vinaigrette (voiture à 2 roues pour une

seule personne tiré par un homme et poussé par une femme ou un

enfant), en chaise à porteur encore en activité.

Quand

on inaugura le ligne de chemin de

fer de Paris à St Germain, il y avait déjà 500 Km de voie

ferrées en France.

La première ligne ferrée fut celle de Sain-Étienne à

Andrézieux pour le transport du charbon en mai 1927, à

l’exclusion des voyageurs. Elle avait 28 kilomètres. Puis

vint celle de Saint-Étienne à Lyon construite entre 1827 et

1932 (56 km), celle d’Andrézieux à Roanne (67 km).

D’autres existaient : Alais, Valteuse, Épinac,

Montbrisson…

En

Angleterre

les trains transportaient déjà les voyageurs et la France

frileuse était en retard mais les journaux publiaient de

nombreux articles en faveur de ce développement nouveau, soutenu

par les Saint Simoniens1.

L’ingénieur Perdonnet publia un

Mémoire sur les chemins à ornières et ouvrit en 1831 un cours

à l’École des Arts et Manufactures.

En

Angleterre

les trains transportaient déjà les voyageurs et la France

frileuse était en retard mais les journaux publiaient de

nombreux articles en faveur de ce développement nouveau, soutenu

par les Saint Simoniens1.

L’ingénieur Perdonnet publia un

Mémoire sur les chemins à ornières et ouvrit en 1831 un cours

à l’École des Arts et Manufactures.

L’École des Ponts & Chaussés, Thiers, ministre des

travaux publics, Arago et d’autres noms et institutions

n’étaient pas favorables au développement du chemin de

fer.

La ligne Saint-Étienne à Andrézieux n’était pas non plus

un exemple de simplicité et de commodité avec ses multiples

changements de traction (cheval, câble, treuil, gravité…).

À Paris au contraire, on se voyait déjà partir le matin,

déjeuner à Strasbourg puis arriver à Lyon pour le soir. De

même la pêche de Concarneau ou les fruits de Cavaillon arrivant

le soir sur les tables parisiennes laissaient espérer une

révolution dans les modes de vie. Le succès prometteur de cette

invention et l’enthousiasme, de certains propriétaires

firent que ces derniers allaient jusqu’à offrir

gratuitement des terrains pour la construction de la ligne de

Paris à St Germain. Depuis Louis XIV, l'Ouest parisien a

toujours été attractif. Ne parle-t-on pas déjà d'un chemin de

fer de Paris à Rouen et Le Havre ? et le Pecq était à

l'époque un port marchand de grande importance relié à la mer.

La

construction d'une courte ligne (19

Km) serait idéale en termes de coûts de premier établissement

avec un terminus dans Paris intra-muros qui deviendrait la tête

de ligne d'un véritable réseau.

Le projet des frères Pereire était évalué à cinq millions de

francs, James de Rothschild se laissa convaincre et mit un pied

sur le terrain de l'industrie.

En 1835, la Chambre des députés discuta de la concession et une

loi fut promulguée, revêtue du sceau du Roi Louis-Philippe.

![]() La construction

La construction

Bien

que la

construction des premiers chemins de fer occasionnaient des

pertes aux actionnaires, bien que l’exploitation était

souvent déficitaire, on tenta la construction de la ligne de

Paris au port du Pecq dans un premier temps, ligne qui assurerait

le transports des voyageurs mais aussi des marchandises en

communication avec Rouen et Le Havre.

Bien

que la

construction des premiers chemins de fer occasionnaient des

pertes aux actionnaires, bien que l’exploitation était

souvent déficitaire, on tenta la construction de la ligne de

Paris au port du Pecq dans un premier temps, ligne qui assurerait

le transports des voyageurs mais aussi des marchandises en

communication avec Rouen et Le Havre.

En 1835, une loi votée le 9 juillet concéda pour

quatre-vingt-dix-neuf années à Émile Pereire1 une ligne de

19,4 Km à l’Ouest de Paris en direction de St Germain.

L’ingénieur Eugène Flachat et le baron de Rothschild

associés au projet étaient de sérieux piliers pour la

réussite de cette aventure.

On hésita pour établir

la

gare de départ : La Madeleine, la place de l’Europe,

c’est cette dernière qui fut finalement choisie. Pour les

marchandises, on établit la gare au-delà du pont Cardinet.

On hésita pour établir

la

gare de départ : La Madeleine, la place de l’Europe,

c’est cette dernière qui fut finalement choisie. Pour les

marchandises, on établit la gare au-delà du pont Cardinet.

À la sortie de Paris, tunnels, tranchées et remblais

constituent la plate-forme qui même au pont d’Asnières,

premier franchissement de la Seine (1835) puis la voie courre

vers l’Ouest, dessert Clichy, Colombes, Nanterre, (Rueil en

1843).

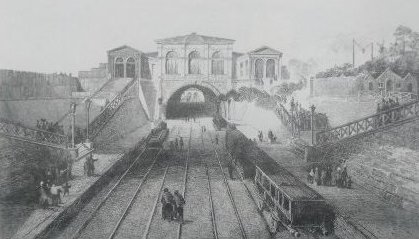

L'embarcadère

de Tivoli. Au premier

plan le tunnel des Batignolles et au fond le tunnel de l'Europe.

Alfred Armand, architecte.

Les expropriations, pour cause d'utilité publique, autorisées par une loi de 1833 allaient bon train. La voie franchit à nouveau la Seine entre Rueil et Chatou et file tout droit à travers les bois du Vésinet et se termine au Pecq sur la rive droite de la Seine. La gare des voyageurs est à gauche du pont, celle des marchandises sur la droite.

Carte

de la ligne de chemin de fer de

Paris à Saint Germain avec notice descriptive des travaux d'art

de A. M. Perrot.

Comme on le voit sur la carte le terminus n'est pas situé à

Saint Germain mais au Pecq, sur la rive droite de la Seine. Pour

rejoindre Saint Germain, des voitures omnibus acheminent les

voyageurs au château pour la somme de 25 centimes. Des bateaux

à vapeur les emmènent du Pecq à Maisons-Laffitte ou à Rouen

en huit heures.

En mars 1827,

le ministre des Travaux publics visita le chantier et fut

émerveillé par la qualité des réalisations et la rapidité

d'exécution.

En mars 1827,

le ministre des Travaux publics visita le chantier et fut

émerveillé par la qualité des réalisations et la rapidité

d'exécution.

La construction de la ligne s’acheva en juillet 1837.

L’inauguration eut lieu le 24 août.

Paris vient de s’enrichir d’une gloire nouvelle. La

même année que l’on admire l’Obélisque de Louxor et

l’Arc de Triomphe lui donne encore le chemin de fer.

(Jules Janin).

L'inauguration le 24 août 1837.

Tableau de Michel Lamarche

Ce

jour, la Reine Amélie tint à

participer à l’événement, accompagnée du duc

d’Orléans, la duchesse et les ducs d’Aumale et de

Montpensier, de MM. Lamé et Clapeyron, ingénieurs du chemin de

fer

Le Roi, de part sa fonction, ne pouvait s’exposer à un

éventuel danger (déjà victime de plusieurs attentats) tant la

nouveauté de l’expérience était encore inconnue. Il

n’y participa donc pas.

Émile Pereire, le baron de Rothschild accueillirent la

souveraine, place de l’Europe et une fois tous les présents

montés à bord des voitures, c’est la Reine elle-même qui

donna le départ. Le convoi, composé de sept voitures, démarra

à 2 heures 30 de l’après-midi (14h30). L’instant fut

solennel, six cents personnes étaient à bord.

À côté du mécanicien Adrien Poncet, l’ingénieur Eugène

Flachat pris place, ainsi que deux aides. Le train fut admiré

tout au long du trajet. Le voyage dura vingt-cinq minutes (ou

trente-cinq, selon les sources) et se fit sans incident. Le

lendemain se furent trois ministres et des notables de la

finance, de l’industrie et de la politique qui firent le

trajet.

Les journaux, le théâtre relatèrent l’événement, la

caricature aussi sans se priver.

Le

surlendemain de l’inauguration

18 000 voyageurs prirent de train de Paris au Pecq. Certains

trains furent même doublés

Un an plus tard, la Compagnie possédait 105 voitures, 12

locomotives, capables de transporter 20 000 voyageurs par

jour. Au 31 décembre 500 000 voyageurs furent transportés

et la recette fut de 600 000 francs.

Le prix du billet était de 1,50 fr en voiture garnie et de 1 fr

en wagon simple. Le dimanche, le prix était plus cher.

L'arrivée en gare du Pecq - Les premiers trains de voyageurs

en France

L’Association des Artistes Alpicois a réalisé une très

grande fresque sur le chemin de fer au Pecq. Elle a été

installée sur un mur de la grande salle de réunion du Pôle

associatif Wilson (ancienne école Wilson construite sur le site

de la première gare du Pecq), 6 avenue de la Paix au Pecq.

La

gare de 1837 était face à la Seine

à l'angle de la Route royale n° 190 et du quai de l'Orme de

Sully. Le bâtiment construit par Alfred Arnaud avait 40 m de

façade sur les deux voiries et s'élevait sur deux étages.

Chaque côté du bâtiment central comportait un corps centrale

de cinq fenêtres et était flanqué de deux ailes en comportant

trois.

Les voies de fer pénétraient au centre de l'édifice qui fut à

peine terminé pour le jour de l'inauguration.

À l'intérieur étaient disposés les bureaux de délivrance des

billets, une salle de dépôt des bagages, une salle d'attente et

divers autres bureaux pour le chef de gare, le commissaire et le

corps de garde.

Les diligences et autres véhicule hippomobiles étaient garés

de chaque côté des voies.

Derrière, en diagonales, trois voies étaient reliées en leur

extrémité par des plaque tournantes qui permettait de remettre

la machine en tête pour un nouveau départ vers Saint Lazare.

Longues de 100 m., elle étaient encadrées de quai pour

débarquer.

Une heure après une fastueuse réception, le train repartit vers

Paris où il arrivait vers 4h30 de l'après-midi.

Les trois premières locomotives étaient devisées La Seine, Saint-Germain et Louis- Philippe. Aucune n'a été conservée.

Les premières locomotives à vapeur étaient des 110 ou des 111

tender d'origine anglaise, ayant un unique essieu moteur.

En-tête d'un album édité par " L'Illustration

" en 1846 montrant une locomotive anglaise type 111 à

essieux indépendants. En fond, on voit le viaduc gravissant la

rampe de 3,5 % et l'arrivée du train en haut de la côte.

![]() Les voitures

Les voitures

Au

début les voitures étaient

construites en bois de chêne comme on fabriquait les voitures

hippomobiles. Des ferrures consolidaient les assemblages qui

constituait la caisse suspendue au châssis par des ressorts.

L'extrémité des châssis comportait des tampons de chocs

élastiques pour les voitures de 1ère classe. Les

voitures de 2ème et 3ème classe avaient

des tampons secs.

Une place était réservée pour le conducteur (Chef de train).

1838,

voiture de 1ère classe

classe, dite "Diligence" de la Compagnie Paris

Saint Germain Voiture

1840,

voiture de 3ème

classe, munie d'un toit et de rideaux.

Les premières voitures de 3ème classe n'avaient pas

de toit, on les nommait "Chars à bancs".

1840,

voiture 1ère classe à

trois compartiments galbés dite "Berline" de la

Compagnie Versailles RD

Caricature d'un

train dans les années 1843 avec en queue des voitures de

troisième classe. Noter que les voitures sont toutes à trois

essieux. Lithogravure de Victor Adam, collection P.

Lichtenberger.

Caricature d'un

train dans les années 1843 avec en queue des voitures de

troisième classe. Noter que les voitures sont toutes à trois

essieux. Lithogravure de Victor Adam, collection P.

Lichtenberger.

Noter la présence du garde-voie.

Le train comprend trois classes de confort et de luxe décroissant. La troisième classe, disparue dans les années 1950, proposait de simples "chars à bancs" découverts.

Vers les années 1883, les voitures Bidel originellement du

réseau de l'Est apparurent. Elles étaient à impériales,

d'abord ouvertes à l'étage puis fermées à partir de 1883. En

1938 à la création de la SNCF il y en avait encore 710. Elles

disparurent en 1949.

Sur les photos, la voiture Bidel 20076, conservée au Musée de

Mulhouse et à côté celles des derniers trains sur la ligne

Enghien—Montmorency.

La Compagnie s'est inspirée comme les chemins de fer en général de trois grands corps : la marine, la cavalerie et l'armée. Aussi habilla-t-elle ses agents de toutes spécialités et de tous grades.

Ici ce sont de gauche à droite, le conducteur en burnous, le

chef de convoi en grande tenue, le surveillant de la gare de

Paris en redingote, et l'aiguilleur en tenue d'été et en grande

tenue.

![]() Le

chemin de fer atmosphérique

Le

chemin de fer atmosphérique

Le chemin de fer atmosphérique de 1847 à 1860 à la mémoire

d'Emmanuel Beau, historien de St Germain.

Saint

Germain-en-Laye, sur la rive gauche de la Seine, était à 51 m

plus haut que la station du Pecq, ce qui imposait la construction

d’une courbe de détachement par rapport à la ligne

originelle, d'un viaduc sur la Seine, d’une plate-forme en

rampe de 3,5 %, suivie d'une tranchée encadrée par deux tunnels

pour parvenir à la terrasse du Château.

Saint

Germain-en-Laye, sur la rive gauche de la Seine, était à 51 m

plus haut que la station du Pecq, ce qui imposait la construction

d’une courbe de détachement par rapport à la ligne

originelle, d'un viaduc sur la Seine, d’une plate-forme en

rampe de 3,5 %, suivie d'une tranchée encadrée par deux tunnels

pour parvenir à la terrasse du Château.

En

plus de la contrainte technique il y

avait la contrainte financière pour assurer les fonds

nécessaires à la réalisation du projet.

En outre, aucune locomotive de l’époque n’était

capable de gravir une telle rampe.

Dès 1843, en

Angleterre un système de traction atmosphérique avait été

conçu et semblait fonctionner.

Dès 1843, en

Angleterre un système de traction atmosphérique avait été

conçu et semblait fonctionner.

Pour le Paris—Saint Germain, restait le financement de

l’opération. La Compagnie s’engagea à couvrir le

surplus des diverses subventions.

Le 9 août 1844, une loi fut votée et les travaux commencèrent,

l’année suivante, sous la direction de l’Ingénieur

Eugène Flachat2.

Des expérimentations de mouvements mus par la force motrice de

l’atmosphères avaient déjà vu le jour (transport de

paquets) et divers ingénieurs (Denis Papin, Medhurst,

Pinkus…) avaient travaillé sur l'obtention du vide.

C’est

le chemin de fer de Kingstown

à Dalkey en Irlande qui fut retenu comme procédé le plus à

même de s’appliquer au chemin de fer atmosphérique de

Saint Germain.

Une expérimentation fut entreprise en plaine entre Nanterre et

le Pecq. Les travaux furent confiés à Eugène Flachat et

commencèrent en avril 1845.

La portion de

ligne prit naissance à 1,5 kilomètres avant la gare du Pecq, à

600 mètres en aval de la rive droite de la Seine par une courbe

de 600 mètres de rayon. La rampe est progressive pour atteindre

la valeur de 3,5 % au niveau du viaduc et jusqu’au sommet de

la colline.

La portion de

ligne prit naissance à 1,5 kilomètres avant la gare du Pecq, à

600 mètres en aval de la rive droite de la Seine par une courbe

de 600 mètres de rayon. La rampe est progressive pour atteindre

la valeur de 3,5 % au niveau du viaduc et jusqu’au sommet de

la colline.

Un tube d’un diamètre de 630 mm. fut installé dans

l'entre-voie. Ce tube imaginé par les ingénieurs Clegg et

Samuda était fendu longitudinalement pour laisser passer la lame

de traction reliant le piston (situé dans le tube) au wagon

directeur. Une semelle de cuir, de part et d’autre de la

fente s’ouvrait et se refermait après le passage de la lame

en assurant l’étanchéité (relative) dont la perte

évaluée à un tiers de la pression était compensée par la

production de vide dans le tube.

La fabrication des tuyaux fut confiée à Schneider, Wendel, et

É. Martin.

Après deux années de travaux coûteux, le système

atmosphérique fut mis en service en avril 1847.

Divers ponts en

pierre et en bois furent construits pour les traversées de

routes nationale et de Montesson puis de la Seine.

Divers ponts en

pierre et en bois furent construits pour les traversées de

routes nationale et de Montesson puis de la Seine.

Sur le coteau, deux tunnels encadrant une tranchée permirent

l’accès au terminus.

Le wagon

directeur relié au piston qui circule par dépression dans le

tube par une lame d'acier qui au passage ouvre puis referme les

lèvres de cuir qui en théorie assure l'étanchéité.

Le wagon

directeur relié au piston qui circule par dépression dans le

tube par une lame d'acier qui au passage ouvre puis referme les

lèvres de cuir qui en théorie assure l'étanchéité.

Wagon directeur de 1ère et 2ème classe du

chemin de fer atmosphérique. Noter à droite le roue dont la

fonction est de refermer les lèvres du cuir après le passage du

wagon directeur.

Pour la production de vide deux machines à vapeur de 200 chevaux

actionnaient des pompes pneumatiques qui assuraient un vide de 4

m3/seconde.

Elles étaient installées sur le terrain de la gare de

marchandises. D'autres pompes existaient à Nanterre et à

Chatou.

ll est à noter que l'ingénieur Flachat apporta de nombreux

perfectionnements au système anglais. Ces travaux suscitèrent

une grande admiration et par la suite des visites du bâtiment

abritant les machines et pompes furent organisées.

| La gare de Saint Germain-en-Laye en 1847. Alfred Armand, architecte. | La gare de Saint Germain. Noter au fond à droite, le bâtiment abritant les machines à vapeur et les pompes pneumatiques du chemin de fer atmosphérique. |

| Plan

du plain-pied avec la demi-rotonde orientée vers la ville

comprenant la salle des pas perdus et des salles d'attente

éclairées par de hautes baies vitrées en plein cintre. À l'intérieur, une bibliothèque, un banc à bagages et divers bureaux occupaient l'espace. |

Plan

des voies, sept mètres plus bas. Un ascenseur et deux escaliers

accédaient aux quais comprenant deux groupes de doubles voies

reliées par des plaques tournantes permettant au wagon directeur

de se remettre en tête de la rame. Un autre groupe de cinq voies de garage complétait l'installation. |

Au Pecq, le

train s’arrêtait, la machine était alors dételée et

passait derrière la rame pour la pousse. À Saint Germain, à

l'extrémité du tube la soupape obturatrice se fermait. Le wagon

directeur venait alors s’atteler à la rame. Un signal

télégraphique donnait le départ, l’air du tube était

aspiré et le tout gravissait la rampe en trois minutes. Les manœuvres du wagon directeur pour l'attelage et le dételage

s'effectuaient à l'aide de cabestans.

Au Pecq, le

train s’arrêtait, la machine était alors dételée et

passait derrière la rame pour la pousse. À Saint Germain, à

l'extrémité du tube la soupape obturatrice se fermait. Le wagon

directeur venait alors s’atteler à la rame. Un signal

télégraphique donnait le départ, l’air du tube était

aspiré et le tout gravissait la rampe en trois minutes. Les manœuvres du wagon directeur pour l'attelage et le dételage

s'effectuaient à l'aide de cabestans.

Pour la descente, c‘est la gravité qui était utilisée et

au Pecq, le wagon directeur était dételé.

De ce système unique, il ne reste rien, hormis un segment de

piston qui fut exposé à l’Exposition universelle en 1900

et conservé par le Musée des Arts et Métiers.

Pendant

cette période de treize ans,

les trains circulèrent de bout en bout et dans des deux sens de

7 heures du matin à 10 heures du soir et desservaient toutes les

stations : Le Vésinet, Chatou, Rueil, Nanterre, Colombes et

Paris.

Le trajet coûtait 1,40 fr en semaine et 1,65 le dimanche.

Un livre des réclamations était à la disposition des voyageurs

en gare du Pecq.

Lors

de l'inauguration du chemin de fer

atmosphérique, une machine devisée Hercule, de forte

puissance prouva sa capacité à remorquer le train jusqu'au

Château. Ce qui fit douter Émile Pereire sur les bienfaits du

chemin de fer atmosphérique.

Entre 1847 et 1860 la construction des locomotives fit de grands

progrès de vitesse et de puissance.

Dispendieux, insuffisant, peu pratique, le système

atmosphérique fut remplacé en 1860 par des locomotives plus

puissantes capables d'assurer la totalité du service de Paris à

Saint Germain.

L'accident fatal de septembre 1856 fit que la Compagnie de

l'Ouest, qui exploitait alors la ligne, prit la ferme décision

d'abandonner le système atmosphérique et de le remplacer par de

nouvelles locomotives.

C'est sous la

direction du Préfet Claude, Joseph Brandelys Green, comte de

Saint Marsault, préfet de Seine-&-Oise qu'en février 1860,

il est question de supprimer le chemin de fer atmosphérique et

de la remplacer par des locomotives ordinaires.

C'est sous la

direction du Préfet Claude, Joseph Brandelys Green, comte de

Saint Marsault, préfet de Seine-&-Oise qu'en février 1860,

il est question de supprimer le chemin de fer atmosphérique et

de la remplacer par des locomotives ordinaires.

Notes

:

Sources :

Sites : |

Si une image de cette page vous paraissait non libre de droits, merci de m'en faire part